C’è un Francesco che predica agli uccelli, un altro che sfida il sultano a Damietta, uno che piange di fronte al Crocifisso di San Damiano e un altro ancora che riceve le stimmate sul monte della Verna. Sono tutti lo stesso Francesco? Sì, ma raccontato con voci diverse, secondo sensibilità e contesti differenti. È qui che nasce quella che gli studiosi chiamano “questione francescana”: la complessa vicenda delle fonti biografiche del Poverello e della loro attendibilità storica.

Una molteplicità di memorie

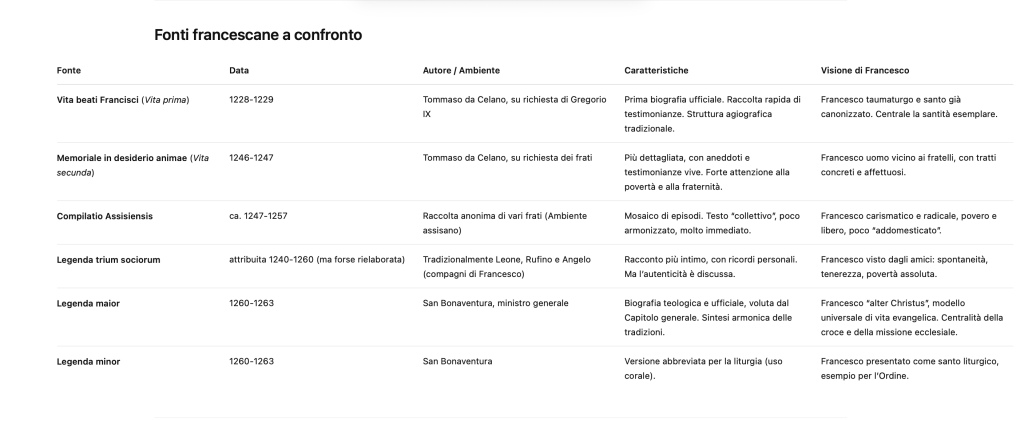

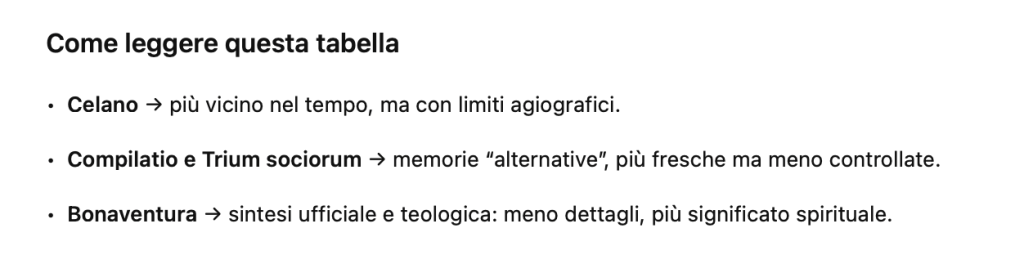

Quando Francesco morì, nel 1226, la sua figura divenne immediatamente un bene comune per la Chiesa e per i suoi frati. Bisognava raccontarlo, trasmettere la memoria, fissarne i gesti e le parole. Il primo a farlo fu Tommaso da Celano, frate colto e abile narratore, che nel giro di due anni consegnò la Vita beati Francisci (1228-29), una biografia ufficiale commissionata da papa Gregorio IX.

Ma i frati non si accontentarono. Ne seguirono altre: la Vita secunda (1246-47), più intima e ricca di aneddoti; la Compilatio Assisiensis, mosaico di memorie comunitarie; la Legenda trium sociorum, attribuita a Leone, Rufino e Angelo, compagni diretti del Santo. Testi vivi, frammentari, talvolta disordinati, ma capaci di restituire il respiro di una comunità che si riconosceva nel carisma del Fondatore.

Poi arrivò san Bonaventura. Ministro generale dell’Ordine, teologo di statura immensa, egli ricevette dal capitolo generale (1260) il mandato di comporre una biografia “ufficiale”: la Legenda maior. Non un semplice racconto, ma un testo teologico, pensato per la liturgia, che unificasse le memorie e offrisse all’Ordine un Francesco “canonico”. Nel 1266, lo stesso capitolo ordinò la distruzione delle vite precedenti. Non tutte sparirono, e anzi nei secoli riemersero, aprendo la questione.

Il dibattito degli studiosi

Quando nel XIX secolo Paul Sabatier riportò alla luce queste fonti, il confronto si accese. Il pastore protestante francese, nel 1894, pubblicò la sua Vie de Saint François d’Assise, contrapponendo un Francesco “vero” e radicale, quello delle fonti primitive, a un Francesco “addomesticato” e istituzionalizzato da Bonaventura. Una lettura affascinante, che influenzò molto anche il mondo cattolico, ma oggi ritenuta parziale.

La storiografia del Novecento ha ridimensionato lo scontro: Raoul Manselli ha sottolineato la continuità tra le varie tradizioni, Giovanni Miccoli ha insistito sulla differenza tra memoria storica e costruzione agiografica, Felice Accrocca ha parlato di “Francesco plurale”, cioè di una memoria stratificata, non riducibile a una sola immagine.

Oltre la “vera” vita

Che cosa significa allora questa pluralità di fonti? Non tanto la perdita di un Francesco autentico, quanto piuttosto la ricchezza di prospettive attraverso cui l’Ordine e la Chiesa hanno guardato al Santo. Ogni biografia dice qualcosa di vero: Celano mostra il taumaturgo, la Compilatio racconta il compagno di strada, i Tre soci trasmettono ricordi familiari, Bonaventura consegna alla Chiesa universale l’alter Christus.

Oggi, la “questione francescana” non è più la ricerca di un’unica “vera” vita, ma la coscienza che la santità non si lascia ingabbiare in un solo racconto. Francesco è polifonico, come il Vangelo stesso che lo ha ispirato.

Per la Chiesa di oggi

Perché tutto questo interessa ancora? Perché ci ricorda che la memoria dei santi non è mai neutra: è sempre interpretazione, scelta, discernimento. La Chiesa di oggi, che vive la stagione della sinodalità, è chiamata a riconoscere la pluralità delle voci senza temere la complessità. Anche il volto di Francesco – radicale e istituzionale, popolare e teologico – può aiutarci a capire che l’unità non è uniformità, ma armonia di differenze.

Francesco non appartiene solo a un secolo, a un Ordine o a una corrente di pensiero. È patrimonio vivo della Chiesa. E forse la vera lezione della questione francescana è proprio questa: più che cercare “il” Francesco, siamo chiamati a lasciarci provocare da tutti i Franceschi che la storia ci ha consegnato, perché ciascuno di essi ha ancora qualcosa da dire al nostro tempo.

Grazie! I “franceschi“ offertici dalle fonti non sono alternative le une delle altre, ma si richiamano e si completano reciprocamente. Questi racconti costituiscono il mosaico Francesco, meglio il poliedro Francesco (per usare una espressione dell’amato Papa Francesco). Inoltre, sono prove della profondità e ricchezza della sua figura, capace di ispirare anche oggi uomini e donne di tutto il mondo ad affrontare le molteplici crisi del nostro villaggio globale.